安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Advanced)の内容の要点を解説していきたいと思います。

今回は『輸出管理の国際レジームと国内法』についてです。

世界平和のために各国が協力して輸出管理をする国際的な枠組みを国際レジームと言います。国際レジームで決められた輸出管理の内容を国内法で日本国内に徹底するという体制を取っています。

国際レジームと国内法のそれぞれの解説、国際レジームと国内法の関係性を解説します。

安全保障輸出管理の全体に関わる基本的かつ重要な内容ですので、しっかり理解しましょう。

それでは早速、解説していきます。

国際条約と国際レジームによる輸出管理の国際的な枠組み

輸出管理の国際的な枠組みが必要な理由

先端科学や技術は人類の暮らしを豊かにする側面がある一方で、使い方を誤ると人類の生命に関わるような不幸な事態を引き起こす可能性があります。

人類は長い歴史の中で、主として戦争において、先端科学などを使用したことによって多くの犠牲を出しています。

例えば原子爆弾、化学兵器などです。

そのような反省を踏まえて、先端科学や技術そのものや、それらが使われた装置が、悪用する者の手に渡らないように、世界各国が協力して輸出を管理するための国際的な枠組みが徐々に出来上がってきました。

輸出管理は一国の努力だけでなし得るものではありません。悪用を企む者はあらゆる手段やルートを使って、それらの装置や技術を手に入れようとするからです。

それゆえ、輸出管理は、できるだけ多くの国の協力、努力があって初めてなし得るものです。

これからも人類は暮らしをより豊かにするために科学を進歩させていきますが、その科学が悪用されないように国際的な輸出管理の枠組みはとても重要なものです。

国際的な輸出管理の枠組み

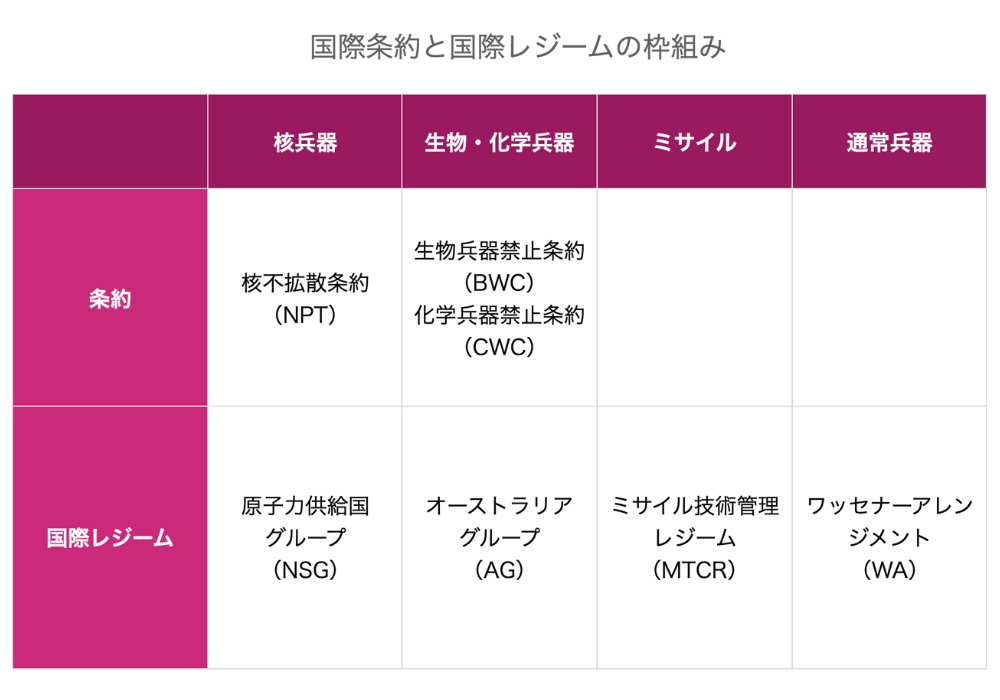

国際的な輸出管理の枠組みは形態として条約と国際レジームがあり、核兵器、生物・化学兵器、ミサイル、通常兵器のそれぞれの分野で分類することができます。

国際的な輸出管理の枠組みは表にするととてもわかりやすいので、関係性を表にしてみました。

条約と国際レジームは両方とも世界各国で決めたルールです。

輸出管理においては、条約(NPT、BWC、CWC)は兵器そのものを規制しており、一方で国際レジーム(NSG、AG、MTCR、WA)は兵器そのものと兵器を作り出すための部品、製造装置、材料、技術などを規制しています。

条約は兵器そのものだけを規制しているので、条約だけの規制では材料や製造装置を集めて兵器を作り出すことができてしまいます。

国際レジームは条約が禁止している兵器の製造を防ぐために条約を補完しています。条約と国際レジームのセットで、強力に効果を発揮できる枠組みになっています。

なお、安全保障輸出管理実務能力認定試験で、大量破壊兵器というワードが頻繁に出てきますが、大量破壊兵器とは、核兵器、生物兵器、化学兵器、ミサイルの分野で規制されている兵器を指しています。

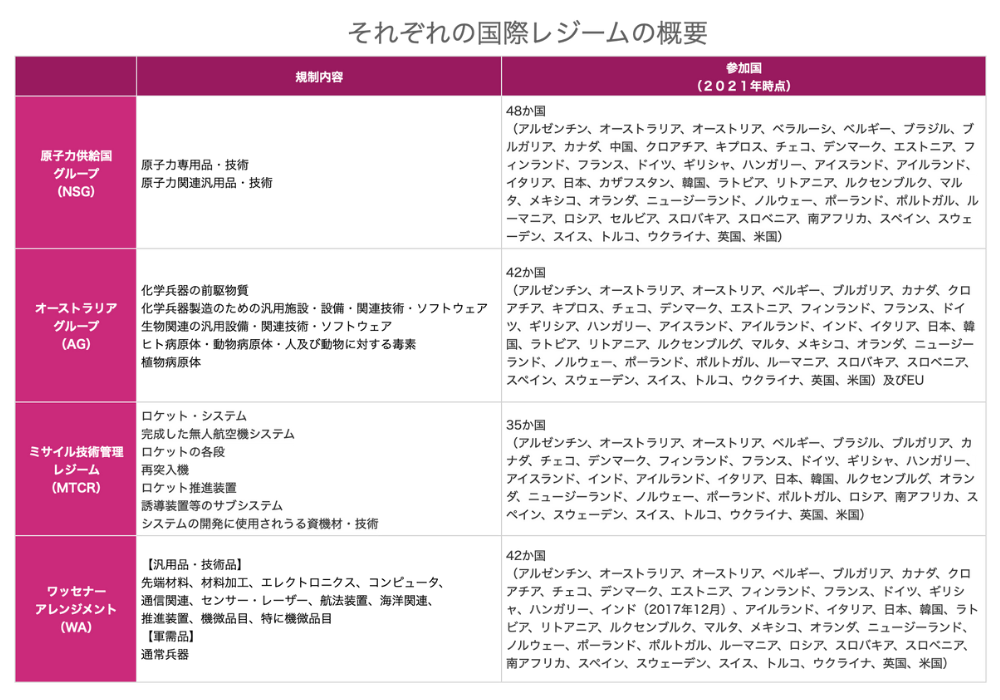

それぞれの国際レジームの概要

それぞれの国際レジームの規制内容と参加国を表にまとめました。

それぞれの国際レジームには多くの国が参加しています。参加国は主に自由主義国陣営の国が多いです。

ロシアはAG以外は参加しており、中国はNSGのみ参加しています。

細かい国名までは試験で問われることはないと思いますので、ざっと目を通しておけば良いでしょう。

日本の国内法と国際的な輸出管理の枠組みとの関係

これまで国際的な輸出管理の枠組みについて国際条約、国際レジームについて解説をしてきました。

国際的に決まったことを日本国内で徹底しないと意味がありませんので、日本は国内法で国内の輸出管理をしっかり規制をしています。

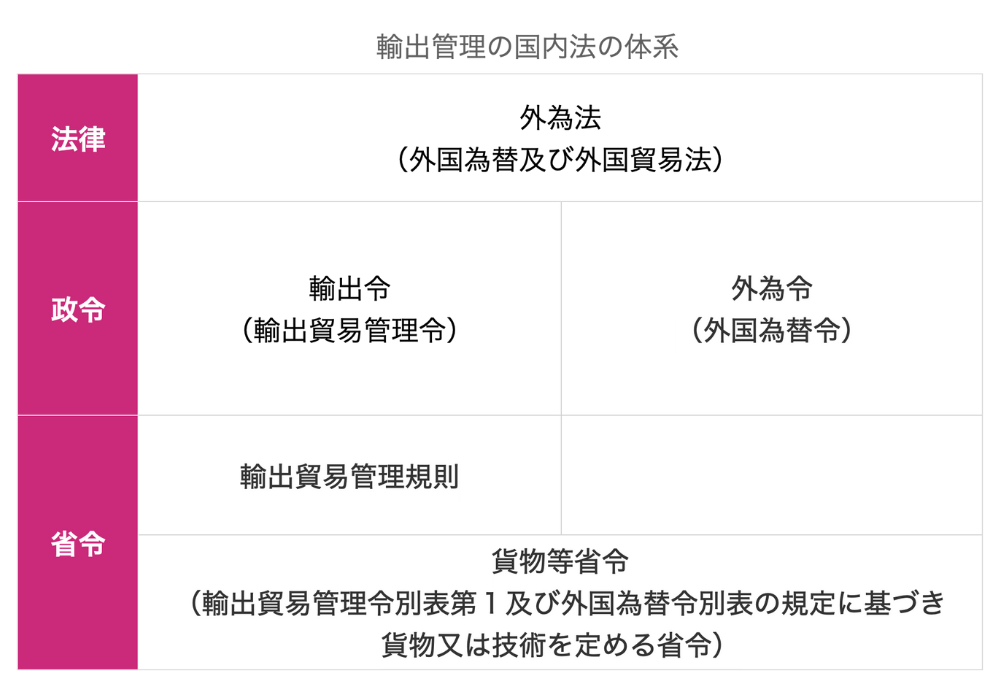

その国内法は、『外為法』と呼ばれる法律です。正式名称は『外国為替及び外国貿易法』です。

外為法は輸出管理、輸入管理などの規定がありますが、細かい内容まで外為法で規定されているわけではありません。

細かい内容は、政令、省令、通達などの下位の法律で規定されています。

輸出管理の国内法の体系

輸出管理で最低限抑えておくべき国内法を下の表にまとめました。

法律の外為法は、輸出管理の国内法の最上位に位置するもので、輸出管理の大きな枠組みを規定しています。

その下に、輸出令と外為令の政令があります。これらはざっくりいうと、輸出令は貨物の輸出管理を規定しているもので、外為令は技術の輸出管理を規定しているものです。

さらに下の省令の貨物等省令は、貨物と技術の更に詳細な規定をしているものです。輸出貿易管理規則は輸出の許可の手続きについて規定しているものになります。

上の表に記載したものは、試験でよく出題される重要な法律などになりますので、覚えておきましょう。

政令とは、内閣が制定する命令です。省令とは、各省の大臣が制定する命令です。

国内法と国際レジームの関係

輸出管理の国内法の体系を理解したところで、次に国際レジームとの関係を理解していきましょう。

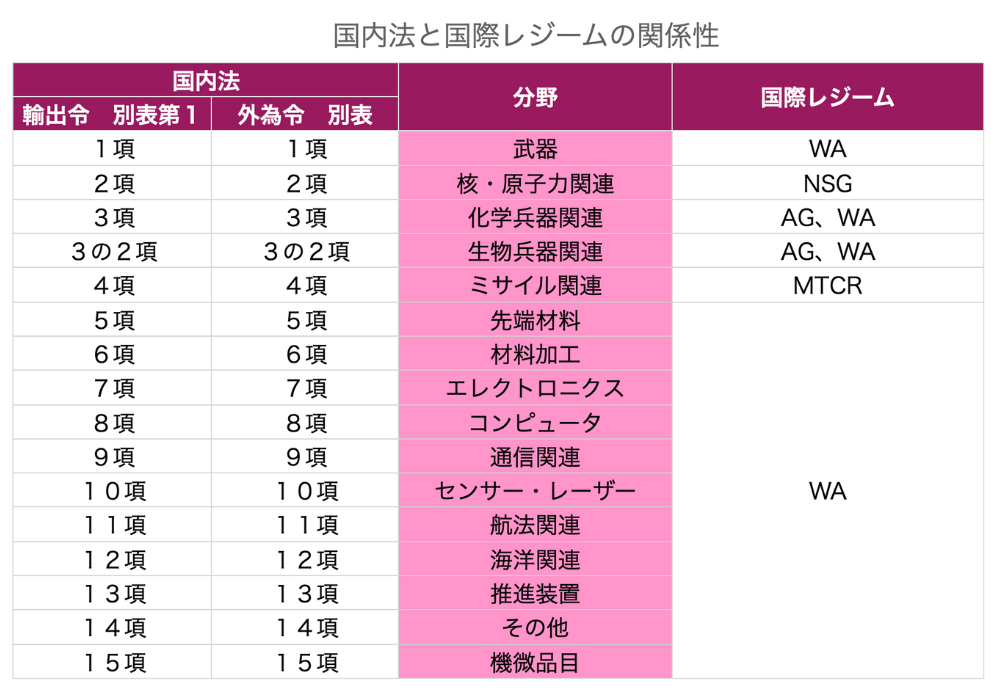

国際レジームで決められたことは、国内法で漏れなくカバーして、日本の輸出管理に反映した体制を取っています。

具体的には、貨物については輸出令の別表第1に、技術については外為令の別表に規制する品目がリスト化されています。

下の表に国内法と国際レジームの関係をまとめました。

表から見てわかる通り、WA、NSG、AG、MTCRの国際レジームで輸出管理されている内容は貨物については輸出令、技術については外為令でまとめて規制されていることがわかると思います。

特に試験で覚えておく必要があることは、輸出令別表第1には規制される貨物がリスト化されていること、外為令別表には規制される技術がリスト化されていること、各項がどのような分野を規制しているかです。

今回は、国際レジームなどの国際的な輸出管理の枠組み、外為法などの国内の輸出管理の枠組み、そして国際レジームと国内法の関係性について解説しました。

なお、本サイトでは他にも安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Advanced)の試験範囲の解説記事を掲載していますのでご確認したい方は

>>【完全版】安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC Advanced)対策(試験概要と試験範囲全ての解説)

をご覧ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント